2025.04.15

資産活用通信2025年4月号「法務局が保管!安心して遺言書を残せる 『自筆証書遺言書保管制度』」

自身の生前の意思を残せる「遺言書」

相続人間の争い防止にも効果あり

亡くなった個人の財産は、遺言書がない場合、相続人全員の話し合いによってその分け方が決められることになります。「遺産分割で争いになるのを避けたい」 「法定相続人以外にも財産を残したい」等の意思や想いがあるのであれば、その意思等を「遺言書」として書面に残しておきましょう。

一般的に用いられる遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」があり、いずれも民法が定める一定の形式に基づいて作成されなければ、法律上の効果は生じません。

◆ 一般的な遺言書の種類

・ 公正証書遺言

公証役場で証人2人以上の立会いのもと遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成してもらう遺言書

・ 自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印する遺言書

「公正証書遺言」は、公証人が遺言書の作成を手掛けるため、無効になる可能性が低く、 原本は公証役場で保管されるため改ざんや盗難・紛失等のおそれがない反面、証人が2人以上必要であり、費用や手間がかかります。

法務局が原本と画像データを保管

紛失・改ざん等のおそれがなくなる

自筆証書遺言は、作成に費用がかからず、 いつでも手軽に書き直せる一方で、「一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になる」 「紛失したり、遺族が遺言書の存在に気づかなかったりする」「破棄、隠匿、改ざんされるおそれがある」「遺言者の死亡後、家庭裁判所で遺言書の検認手続が必要になる」といった課題がありました。

こうした課題を解消し、自筆証書遺言を安心して残しやすくするための制度が、2019 年の民法改正とともにスタートした「自筆証書遺言書保管制度」です。この制度は、遺言書の作成者本人が遺言書を法務局に持参し、 本人確認を受けた後、法務局において自筆証書遺言(原本)とその画像データが保管される制度で、次のような利点があります。

(1) 法務局で保管されるため、紛失や隠匿、改ざん等のおそれがない。

(2) 民法で定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局が確認するため、外形的なチェックを受けられる(ただし、遺言書の有効性を保証するものではない)。

(3) 遺言者が亡くなったときに、あらかじめ指定された人に法務局から遺言書が保管されていることが通知される (遺言者があらかじめ希望した場合に限る)。

(4) 家庭裁判所での検認手続が不要になるため、相続人等が速やかに遺言書の内容を実行できる。など

遺言書を作成するときは法定相続人の「遺留分」に注意

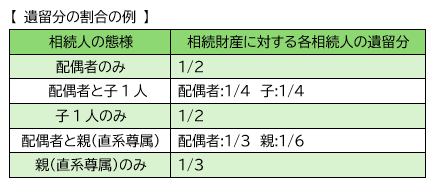

亡くなった人の財産を相続する権利のある人(相続人)の範囲は民法で定められており、 そうした人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人のうち配偶者や子等(直系卑属)、父母等(直系尊属)には、利益保護の観点から、遺言の内容にかかわらず最低限の相続分として定められた「遺留分」があります (兄弟姉妹に遺留分はありません)。遺留分の割合は法定相続分の2分の1 (直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1) となり、相続人の態様によって相続財産に対する遺留分は異なります。

相続人のうちの1人に「遺産のすべてを相続させる」など、遺留分を侵害しているような内容の遺言書の場合、遺言書それ自体が無効となるわけではありませんが、その他の相続人は遺留分の侵害額に相当する金銭を請求 (遺留分侵害額請求) することができるため、注意が必要です。

例えば、「後継者に事業用の不動産等を残したい」など、誰かに特定の財産を残したいときは、遺留分に注意して、残す財産の内容を具体的に記載した遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の作成にあたっては税務への影響もありますので、税理士にお声掛けください。